《住宅与房地产》杂志刊发周宏泉董事长文章:从经营思维偏差到系统性失衡——物业管理行业发展困局反思

发布时间: 2025-04-15

中国物业管理行业在快速城市化进程中曾被视为“朝阳产业”,前20年发展取得了不错的社会综合认同度:“四保一服”模式专一,物业保值效果明显,业主满意水平较高,基层社区治理配合密切,政府认可支持力度很大,社会欣赏口碑声誉很好,行业就业者扬眉吐气。然而最近二十多年来,物业服务行业各种经营理念和技术创新层出不穷,令人眼花缭乱。但是行业发展却日渐步入困局。和前二十年发展比,服务水平普遍差了,物业企业利润薄了,员工待遇地位降了,业主满意支持度低了,社区各种矛盾多了,政府认同支持力度小了。有人说是物业管理行业学习香港模式制度没有学到精髓,画虎类猫,制造了很多问题。如物业费包干制养成物业拼命省钱、亏损时业主不担责任的互动模式;业主大会制度养成业主只要权利不要义务的习惯。有人说是业主意识问题。如业主不了解物业费如何形成,用于什么,所以才提出要按套内面积收费,按公共分摊收费;业主不了解物业管理本身一直就是业主事务自主自决,却总要喊着自治,把自决自治等同于取缔物业管理行业,自建服务团队。有人说是基层政府认知局限,短期主义。说基层政府部门唯一关心的就是维稳,生怕发生业主群体事件。业主说空置房不该交费,一闹,政府就出台空置房费用打折政策;业主说装修押金不合理,一闹,政府立刻发文取缔;业主说物业费还是太高了,一闹,政府就忙着立法降低物业费标准。作为物业服务行业的一员老兵,几乎全程经历了大陆物业管理行业发展全过程。我认为,所有这一切的始作俑者,还是物业管理行业自身。我们要学会反思,学会透过现象看本质,学会从最基本的管理底层逻辑看问题。因此,在本人看来,物业管理行业经历了一个从经营思维偏差到系统性失衡的发展过程。

.png)

物业费包干制的正式确立源于2003年11月国家发改委和建设部联合发布的《物业服务收费管理办法》。该文件第九条首次明确业主与物业企业可约定采用“包干制”或“酬金制”收取物业服务费用。此前,上世纪八九十年代,中国大陆的住房制度改革,由分配制转向商品化。当时商品房政策还处于探索阶段,绝大多数居民连物业管理这个概念都没听说过。酬金制模式是一种年度物业费民主调节机制,需要广大业主的广泛参与。而当时的大陆居民,还缺乏物业服务消费意识和物业管理参与认知,也缺乏成熟的业主大会参与机制。包干制则采取业主支付固定费用,物业企业承担经营盈亏的模式,即盈余归物业服务企业,亏损则也由物业服务企业承担。包干制以其易操作、便利性,很好地适应了当时的物业管理发展阶段和发展情势,成为当时物业管理发展初级阶段、居民对物业管理认知度极低的课题的最佳解决方案。物业费包干制起源的本质,是中国物业管理市场化改革的产物,其核心逻辑是通过政策引导建立业主与企业间的市场化契约关系,以简单化定价模式来降低交易成本。当时大家并没有充分意识到包干制的副作用,就是极大延缓了物业管理行业提升业主对于物业管理认知度和参与度的迫切需求。从业主角度看,物业管理的盈亏与自己没有多大关系,与自己有关系的只有物业费收费标准高低,以及物业公司拿了物业费却并没有让自己过上“业主自己期望的生活”。因为当时物业管理行业还缺乏,而且至今也还是缺乏标准沟通意识,至今也没有意识到,标准的沟通才是物业服务管理的重中之重,核心的核心,服务的主线,有效管理和高效管理的落脚点。标准的沟通意识,其实就是物业管理行业客户服务意识落地的必然践行方式。业主对物业管理缺乏法理和伦理的基本认知,所造成的业主群体对物业管理行业的偏见,至今还在极大地影响着大陆物业管理健康发展的进程。大陆业主大会属于非法人组织,业主利益与公共利益捆绑度不高,参与机制操作难度偏高,业主对于物业管理认知度偏低,业主公共意识不足,这都造成业主在思考和处理业主之间、业主与业委会之间、业主与物业之间、业主与公共秩序之间的课题时,偏于个人利益驱动,缺乏利益平衡的自觉。当然,毕竟业主群体属于弱组织性群体,因此,作为组织化程度很高的物业行业和物业企业,对未能很好地识别问题的根源,抓准与各界互动的机会,采取有效的措施,来弥补缺乏标准沟通意识和技能所造成的鸿沟,应该要负主要责任。归根结底,这与物业管理行业的中高层经营者社会公民素质匮乏和经营管理的深层认知能力息息相关。

.png)

物业管理行业当前陷入困局的核心矛盾在于:企业试图通过短期逃避性策略,如降价、降本、智能化、多元化,来掩盖服务经营管理能力缺陷的本质问题,而非直面业主需求与行业服务升级的深层挑战。2023年甘肃兰州新区推出政策,对空置6个月以上住宅物业费按50%收取,表面降低业主持有成本,实则导致物业企业收入锐减。物业管理行业缺乏与政府的标准沟通能力,不去争取有利于物业管理行业健康发展的立法政策环境,反而为维持利润进一步削减安保、绿化等基础服务投入,形成“收费降→服务差→业主更不满”的恶性循环。企业领导们忙着通过压缩成本来减亏,而不是通过提升企业团队成员的标准沟通能力,透过透明化沟通争取业主理解。某头部物业企业完全违背“人员品质就是服务品质”的物业服务管理规律,于2022年推行“全员降薪20%-50%”计划,基层员工月薪从4500元降至3000元,导致熟练工流失率超40%。新招聘员工未经培训直接上岗,出现保安态度恶劣、维修拖延等问题,员工消极怠工成为普遍现象,业主满意度从78%暴跌至43%。这显然就是企业高管缺乏对于人力资源管理的基本认知,将人力成本视为“可压缩负担”,而非核心竞争力载体。2.3 过度智能化替代人文温度:技术异化的认知偏差有的物业高端小区全面启用AI人脸识别门禁,裁撤全部前台接待人员。系统频繁误判业主身份,且无人工应急通道,独居老人因系统故障被困门外2小时,引发群体性质疑。技术应用未平衡效率与人性化需求,物业以“降低成本”为由,不断减少人工值班服务,忽视老年群体适应性。某物业上线智能客服系统,80%业主咨询由AI应答,但机器人无法处理复杂诉求(如管道渗漏责任界定)。业主多次转接人工未果后,在社交媒体发起“抵制AI物业”话题,企业品牌形象严重受损。2.4 通过投资经营他业养正业:荒谬绝伦的经营逻辑物业服务管理行业的本质就是为了满足业主住户对于建筑物的正常使用需求。四保一服模式一直以来都是业主对于物业服务管理的核心需求。业主决定炒不炒物业公司鱿鱼,取决于基础的四保一服有没有做到业主住户满意,取决于保安有没有礼貌,客服有没有微笑,维修及时不及时,绿化有没有及时补种修剪,而不是取决于物业公司的养老服务好不好,社区食堂菜味辣不辣,卖不卖瓜果酒水萝卜白菜。

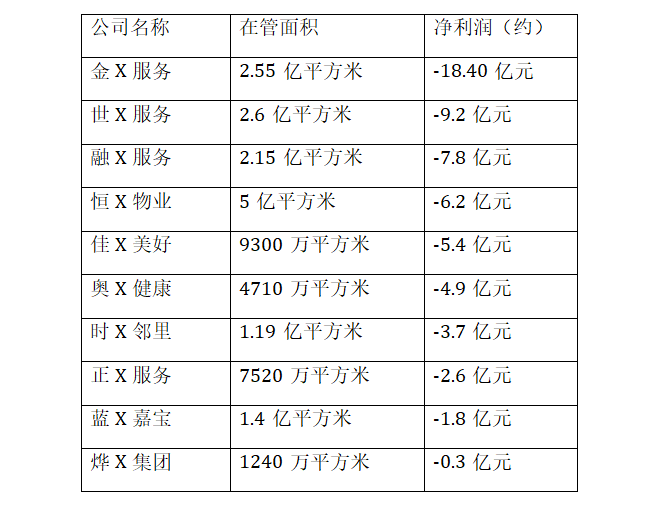

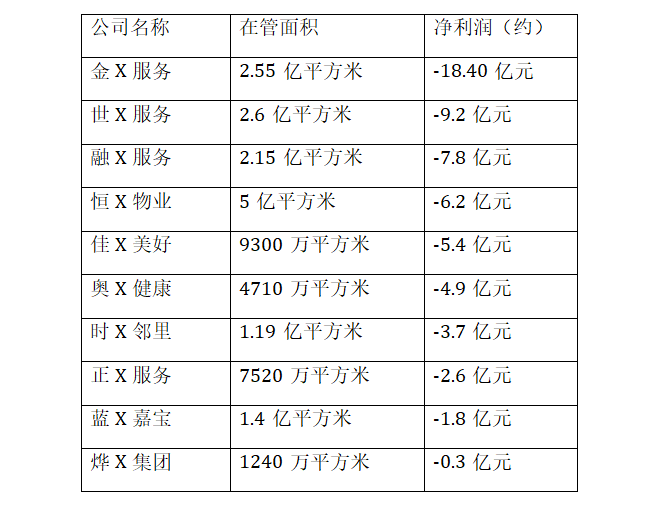

全国物业管理住宅小区,一二线代表城市管理费标准平均每平米2元钱,即使利润率只有5%,那每平方米的利润每年也有1.2元钱,专心致志搞四保一服,管理1000万平方米建筑面积规模的企业,年盈利也可达1200万元。然而很多头部企业却因为盲目扩张、多种经营、豪迈上市或金爸拖累等原因,连利润都没有。现在很多行业协会,乃至地方政府基于好大喜功,大力鼓励物业企业上市,倡导提高物业管理市场集中度,忽视业主需求。其实物业管理这种基础民生服务,事关基层社会治理,本来就不可能因规模发展而利润大幅增值,根本不适宜机会投资。事实证明,物业企业上市除了造就了这些企业盲目扩张、高管涨薪、声名鹊起外,并没有给业主带来任何物业服务品质期待的满足,也未给这些企业带来利润的增长,更没给物业管理行业带来好名声和健康发展。很多头部企业上市圈钱后,为了实现规模快速扩张,砸重金收购兼并,带资进场,承诺以投资填补替代业主维修基金功能,在业主心目中造就物业管理行业属于暴利行业的假象。这些企业进驻并购项目后,为了快速回笼投资,就采取恶意套去维修基金、减员降本、外包转嫁风险、外包压低人工成本、偷工减料,结果造成服务水平快速下降,社区服务温度流失,业主住户满意率下降,政府支持度减小等恶果。这些企业以一己之虚名,带动整个行业竞相内卷入坑,使物业管理行业在社会上臭名昭著,被舆论喊打喊杀,要求取缔消灭。例:2022年部分上市物业服务企业在管面积和净利润(参考网络公开信息)

究其根本,物业管理行业发展困局,是由于物业管理行业自身中高层经营者缺乏对于行业发展、企业经营、客户需求的科学认知所造成的,更深层次的原因,是物业管理行业自身中高层经营者自私自利、好大喜功、盲目冲动的心智模式造成的。物业管理行业要破解困局,必须从提高物业管理行业自身中高层经营者的心智模式水平,重塑物业管理行业发展和物业服务企业经营的底层逻辑和经营思维。真正理解业主对于物业服务的核心需求,真正以业主满意度为物业服务的评价体系,真正洞察业主需求已经从温饱时代的物质基本需求向精神价值需求的转变趋势,推动物业服务企业经营者思维,回归基本服务,加强业主互动,学会标准沟通,增进服务温度,创造精神价值。任何人类组织的产生,都是因为它有利于人类的健康持续发展。一个行业或企业的经营发展,根本无法造福于就业于这个行业或企业的员工,就必定走上绝路。没有幸福感、安全感、自豪感的员工,是无法带给客户幸福感、安全感、自豪感的。物业管理行业自身中高层经营者,要重塑对人的认知,重新做人,把企业员工幸福当做企业发展的目标,至少是最重要的目标使命之一。给予员工满意的待遇保障,给予员工机会,让员工有机会完成,从牛马奴隶转向企业主人的角色转变。物业管理好不好,从来都不是物业企业单方面的事情,唯有通过标准沟通,促使物业管理相关各方——政府、业主、其他行业等,对于物业管理形成健康发展理念的认知,推动有利于物业管理行业发展的健康社会环境、立法环境、共生环境。通过硬性市场法律政策管理、上下游产业以及业主的市场认知提升、行业市场竞争自律,共同推动物业管理市场生态绿化。物业服务管理永远不会成为高科技公司,而是会成为高科技技术应用大户。物业管理行业应该以业主需求层级升级洞察为核心,以业主对物业服务水平的核心需求满足为依据,以保障人际关系链接和服务人文温度保障为指导,引进和研究靠科技智能技术在物业管理领域的技术应用,而不是为了要成为科技公司,为了节约成本,为了品牌噱头而去把物业管理公司变成高科技公司、养老公司、餐饮公司、投资公司。

.png)

.png)